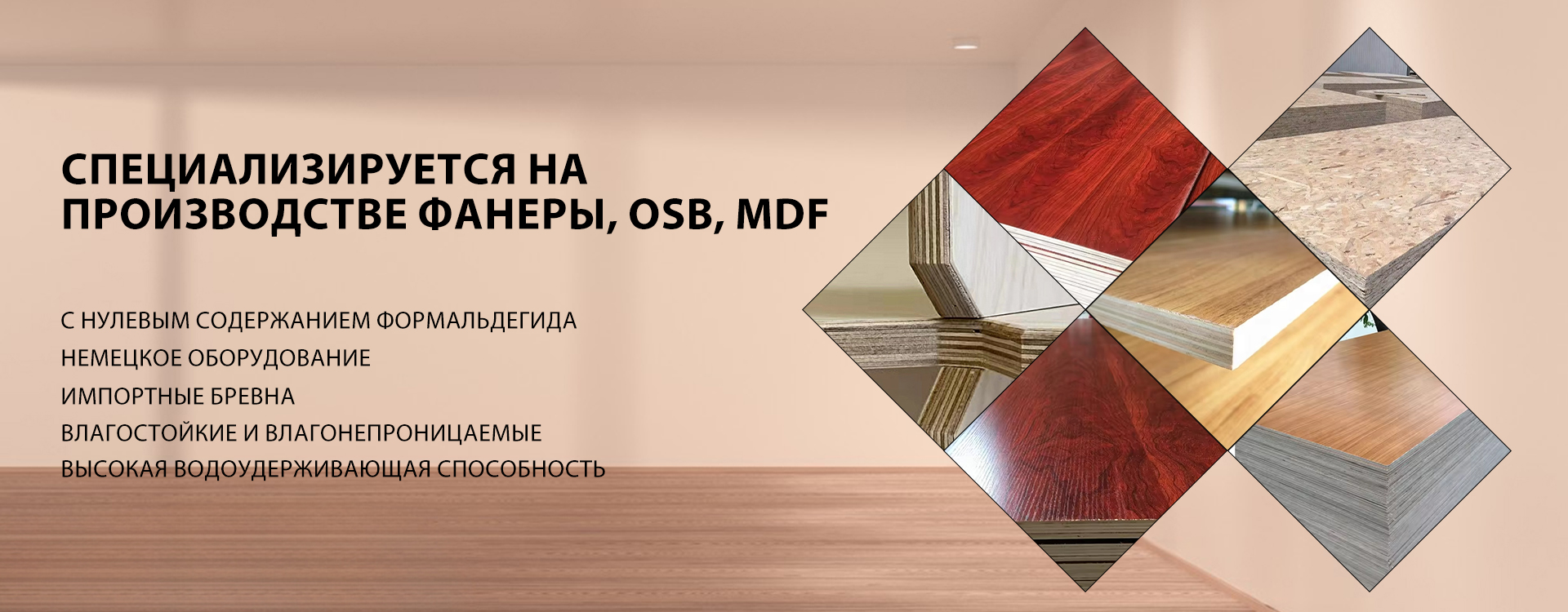

Линия по производству фанеры завод

Когда говорят про линию по производству фанеры, многие сразу представляют себе идеальный конвейер с синхронно работающими станками — но на практике даже на мощных заводах вроде нашего приходится постоянно балансировать между теорией и реальностью. Вот, к примеру, в ООО Дунмин Цинфа Деревообрабатывающая промышленность мы изначально рассчитывали на стандартную схему ?сырьё-пресс-шлифовка?, но быстро столкнулись с тем, что местная павловния требует индивидуальных настроек скорости подачи. Это не учебник, где всё гладко — здесь приходится учитывать влажность воздуха в цеху и даже сезонные колебания плотности древесины.

Ошибки проектирования и адаптация

Помню, как в первые месяцы запуска линии по производству фанеры мы потеряли почти 15% заготовок из-за неверной калибровки ножей. Инженеры настаивали на параметрах для берёзы, а павловния с её мягкой структурой требовала меньшего угла заточки. Пришлось в экстренном порядке менять оснастку, параллельно дорабатывая систему аспирации — опилки этой породы забивали фильтры чаще расчётного.

Особенно проблемным оказался участок сушки. Теоретически, трёхсекционный сушильный тоннель должен был стабильно выдавать 8-9% влажности, но на практике пришлось добавлять четвертую зону досушивания. Сейчас уже понимаешь, что экономия на этапе проектирования всегда выходит боком — лучше сразу закладывать резервные мощности.

Кстати, о транспортных условиях из описания завода: логистика сырья действительно влияет на всю технологическую цепочку. Когда фуры с кругляком стоят под дождём дольше трёх часов, приходится корректировать режим пропарки — ещё один нюанс, который в спецификациях не прописывают.

Ключевые узлы и их тонкости

Сердце любой фанерной линии — конечно, пресс. У нас стоят гидравлические агрегаты с системой POSCH, но даже они не гарантируют равномерного прогрева по всей платформе. Пришлось разработать свою схему прокладки термопар — контролируем теперь температуру не только по зонам, но и по углам плит. Мелочь? А ведь именно из-за перегрева в углах мы как-то получили партию с локальным пережогом шпона.

Участок нанесения клея — отдельная головная боль. КМЦ-смеси для павловнии требуют точной вязкости, иначе либо просачивание через слои, либо недостаточная пропитка. После нескольких проб остановились на модифицированной мочевино-формальдегидной смоле, но и её приходится подогревать иначе, чем для хвойных пород.

Автоматическая укладка шпона — казалось бы, рутина. Но когда датчики толщины начинают ?врать? из-за статического электричества от транспортерных лент, получается брак с разнотолщинностью. Решили заземлением лент и периодической калибровкой пневмодатчиков — обычные вещи, о которых в каталогах оборудования не пишут.

Энергетические аспекты

Многие недооценивают энергопотребление завода по производству фанеры. Наш опыт в Дунмин Цинфа показал: только на систему рециркуляции тепла от прессов можно сэкономить до 20% газа. Но для этого пришлось перепроектировать теплообменники — штатные не справлялись с высокой влажностью отходов павловнии.

Электрические двигатели конвейеров — ещё один пункт оптимизации. Перешли на частотные преобразователи после того, как резкие пуски стали рвать сырую ленту. Теперь плавный разгон сохраняет и механику, и стабильность подачи шпона.

Интересный момент: система аспирации потребляет больше энергии, чем весь участок шлифовки. Пришлось ставить датчики запылённости — включаем вытяжку только при реальной необходимости, а не постоянно, как поначалу.

Контроль качества в потоке

Стандартные методы контроля на линии по производству фанеры часто не учитывают специфику павловнии. Например, ультразвуковой дефектоскоп плохо ?видит? расслоения в этой древесине — пришлось комбинировать с рентгеновским сканированием. Дорого? Да, но дешевле, чем рекламации от клиентов.

Влажность измеряем теперь в трёх точках: после сушки, перед прессованием и на выходе из пресса. Обнаружили, что даже 2% переувлажнения в середине пакета дают волнообразность после шлифовки. Купили немецкий влагомер с игольчатыми датчиками, но и его периодически проверяем весовым методом — старая школа ещё никому не мешала.

Про геометрию плит отдельный разговор. Лазерные сканеры на выходе иногда ?слепнут? от клеевой пыли — чистим каждую смену. А ещё научились предсказывать коробление по скорости остывания — если прессованная плита остывает быстрее 45 минут, увеличиваем время выдержки в буфере.

Персонал и ноу-хау

Самое ценное в работе фанерного завода — не оборудование, а люди, которые чувствуют материал. Наш старший оператор пресса по звуку работы гидравлики определяет, когда нужно подтягивать сальники. Это не прописано ни в одной инструкции, но экономит часы простоя.

Обучение новых сотрудников начинаем с дефектовки — пусть по полдня разглядывают бракованные образцы. Когда человек видит последствия неправильной настройки, он внимательнее относится к параметрам. Кстати, именно так обнаружили, что павловния сильнее реагирует на перепад температур между ночной и дневной сменой.

Система мотивации tied to качеству, а не выработке. Сначала были сопротивления, но когда увидели, что премия за снижение брака на 0.5% превышает надбавку за перевыполнение плана, отношение изменилось. Теперь сами операторы предлагают улучшения — например, переставили датчики контроля клея после шприц-станций.

Экология и устойчивость

Переработка отходов производства фанеры — не просто модный тренд, а экономическая необходимость. Наш завод в Дунмин Цинфа сначала сжигал опилки, но потом перешли на брикетирование для местных котельных. Выгоднее, и экологические нормативы соблюдаем.

Сточные воды от мойки оборудования теперь очищаем через трёхступенчатые фильтры — осадок используем как наполнитель для клеевых смесей. Получилось замкнуть цикл, хотя пришлось повозиться с реологией составов.

Шумовое загрязнение снизили заменой пневматических клапанов на сервоприводы. Дороже в закупке, но дешевле в обслуживании — и соседние цеха перестали жаловаться. Мелочь? А именно из таких мелочей складывается репутация предприятия.

Перспективы и уроки

Сейчас смотрим в сторону цифровизации линии по производству фанеры, но без крайностей. Датчики IoT поставили только на критичные узлы — опыт показал, что избыток данных только мешает, если нет чёткой системы их интерпретации. На прессах оставили аналоговые манометры — они надёжнее в условиях вибрации.

Планируем модернизацию участка сортировки шпона — алгоритмы машинного зрения уже достаточно обучены работать с текстурой павловнии. Пробовали три года назад — тогда софт путал её с берёзой, сейчас технологии шагнули вперёд.

Главный вывод за эти годы: идеальной линии по производству фанеры не существует. Есть оптимальная для конкретного сырья, климата и команды. В ООО Дунмин Цинфа мы прошли путь от типовых решений к кастомизированной технологии, и продолжаем адаптироваться — потому что древесина живой материал, а не пластик.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Винтажные бамбуковые стеллажи ручной работы — круглые настенные стенки с несколькими купонами и крюками для растений, книг, домашних украшений — высококачественная древесная технология для гостиных, спален, офисов, деревянных стен, плавающих книжных полок

Винтажные бамбуковые стеллажи ручной работы — круглые настенные стенки с несколькими купонами и крюками для растений, книг, домашних украшений — высококачественная древесная технология для гостиных, спален, офисов, деревянных стен, плавающих книжных полок -

Тополиные клееные панели для межкомнатных перегородок – заводские цены

Тополиные клееные панели для межкомнатных перегородок – заводские цены -

Книжный шкаф из массива дерева комбинированный книжный шкаф из бука

Книжный шкаф из массива дерева комбинированный книжный шкаф из бука -

Деревянные настенные стенные стенки в форме луны, многоуровневое хранение перегородок – идеально подходят для домашнего или офисного оформления, просты в сборке и подходят для ручных стендов

Деревянные настенные стенные стенки в форме луны, многоуровневое хранение перегородок – идеально подходят для домашнего или офисного оформления, просты в сборке и подходят для ручных стендов -

Элегантные деревянные полки для тортов, прозрачные купольные крышки – идеально подходят для демонстрации десертов и выпечки, безопасности пищевых продуктов, долговечного деревянного основания, идеально подходит для домашнего или ресторанного использования, кондитерская презентация – элегантные полки для тортов

Элегантные деревянные полки для тортов, прозрачные купольные крышки – идеально подходят для демонстрации десертов и выпечки, безопасности пищевых продуктов, долговечного деревянного основания, идеально подходит для домашнего или ресторанного использования, кондитерская презентация – элегантные полки для тортов -

Тайская доска для сращивания каучукового дерева

Тайская доска для сращивания каучукового дерева -

Портативный деревянный винный стол: идеально подходит для пикников на открытом воздухе, пляжа и романтических ужинов – идеально подходит для любителей вина, пикников и кемпингов, пикников

Портативный деревянный винный стол: идеально подходит для пикников на открытом воздухе, пляжа и романтических ужинов – идеально подходит для любителей вина, пикников и кемпингов, пикников -

Современные простые белые деревянные столы стойки для приема – творческие многоэтажные полки, складские помещения с общежитиями и домашними кабинетами, канцелярские стойки

Современные простые белые деревянные столы стойки для приема – творческие многоэтажные полки, складские помещения с общежитиями и домашними кабинетами, канцелярские стойки -

ВФанерные доски для мебели оптом и в розницу

ВФанерные доски для мебели оптом и в розницу -

1 винтажный жесткий деревянный узкий чайный столик – передвижной диванный боковой стол и тумбочка с ящиком для хранения панелей, небольшое пространство компактная гостиная мебель, диванный боковой стол, минималистский декор, прочная древесина, предметы домашнего обихода

1 винтажный жесткий деревянный узкий чайный столик – передвижной диванный боковой стол и тумбочка с ящиком для хранения панелей, небольшое пространство компактная гостиная мебель, диванный боковой стол, минималистский декор, прочная древесина, предметы домашнего обихода -

Два слоя винтажной деревянной корзины, фруктовый стол, многофункциональный стол для кабинетов, спален, школы, кухни, корзина для хлеба

Два слоя винтажной деревянной корзины, фруктовый стол, многофункциональный стол для кабинетов, спален, школы, кухни, корзина для хлеба -

Деревянные салфетки, креативные, милые щенки, домашние столы из цельного дерева, бумага, рулоны, бумага.

Деревянные салфетки, креативные, милые щенки, домашние столы из цельного дерева, бумага, рулоны, бумага.

Связанный поиск

Связанный поиск- крепление деревянной столешницы

- эвкалиптовая фанера шпон фабрики в Китае

- Обугленная доска из тополя

- Ведущие покупатели фанерных листов в Китае 10

- фанера 9мм

- фанерная меламиновая плита

- органайзер канцелярский настольный деревянный

- Китай ведущих фанеры 1 1 покупателей

- полка угловая настенная деревянная своими руками

- полка деревянная настенная в баню