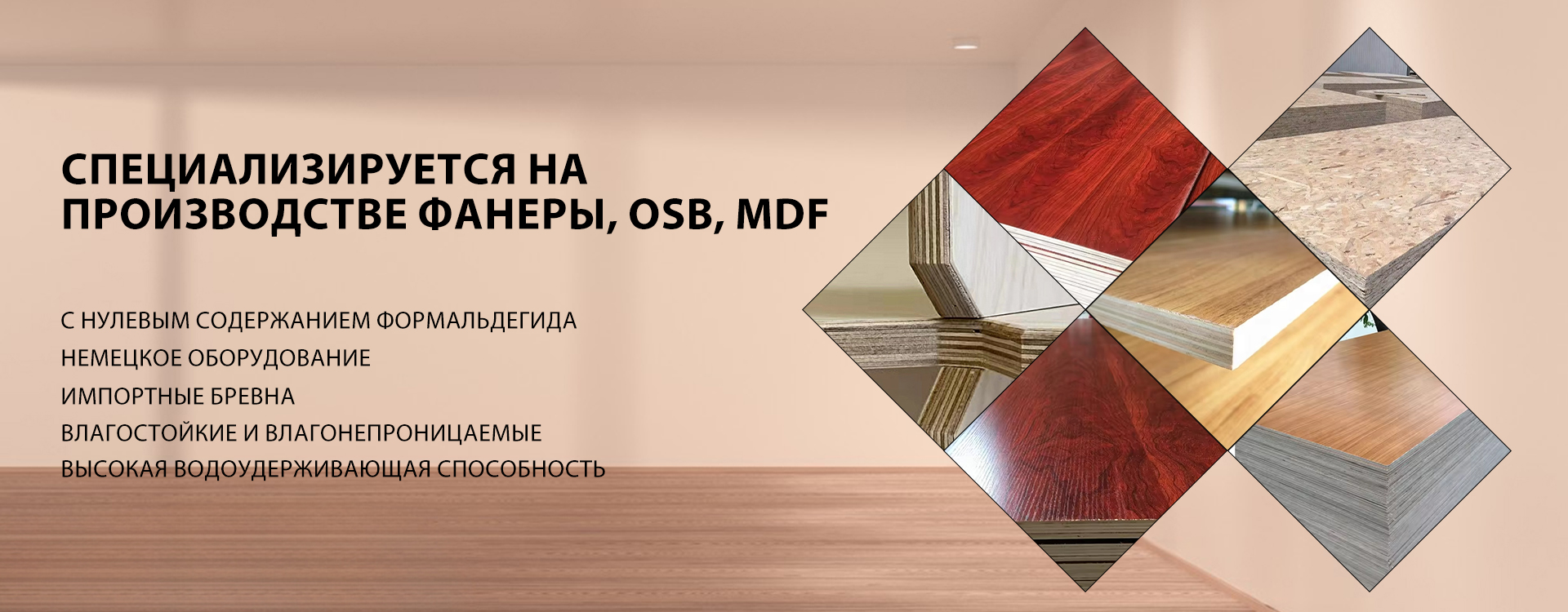

paulownia board for dereciton

Когда говорят 'павловния для направляющих', половина заказчиков ожидает чуть ли не дубовой прочности. На деле же павловниевая доска — это компромисс между легковесностью и устойчивостью к деформациям, причем в опалубочных работах её главный козырь — не нагрузка на излом, а стабильность геометрии при перепадах влажности.

Почему павловния, а не традиционные породы

В 2018 году мы тестировали три партии павловниевых плит от разных поставщиков для опалубки многоразового использования. Сибирская лиственница держала удар лучше, но после пятого цикла её начало 'вести' — пришлось пускать на обрезки. Павловния же, особенно калиброванная от ООО Дунмин Цинфа Деревообрабатывающая промышленность, показывала стабильную плоскость даже после 10 заливок.

Ключевой момент — распил вдоль волокон. Если радиальный, то позже не коробит даже при хранении под навесом. Но такие доски дороже, и многие цеха экономят, давая смешанный распил. Результат — через неделю на объекте щели в стыках по 3–4 мм.

Заметил, что отборные партии с их сайта https://www.qingfawood.ru часто идут с маркировкой 'стабильность 95%'. Это не рекламный ход — они действительно отбирают древесину с годовыми кольцами одинаковой ширины. На практике разница видна при температуре ниже +5°C: обычная доска 'играет', а их — нет.

Ошибки при работе с павловниевыми направляющими

Самая частая проблема — заказчики берут толщину 20 мм для высотных работ. Да, павловния легкая, но при ветровой нагрузке на 12-м этаже её начинает 'гулять'. Для высотки минимум 25 мм, а лучше — сращенная ламель.

В прошлом году на объекте в Краснодаре попробовали сэкономить — купили некалиброванные доски. В итоге пришлось каждую проходить рубанком, а стыки проклеивать стекловолокном. Выигрыш в цене 15%, перерасход по времени — 40%.

Важный нюанс — крепеж. Саморезы с мелким шагом резьбы в павловнии держатся плохо, нужны с треугольным профилем. Мы через ООО Дунмин Цинфа заказывали спецкрепеж, который они рекомендуют для своей древесины — разница заметна даже при виброуплотнении бетона.

География как фактор качества

Их расположение в округе Дунмин — это не просто 'близко к сырью'. Почвы там песчаные, древесина растет медленнее, но с более равномерной плотностью. Если сравнивать с павловнией из влажных регионов, разница в стабильности после сушки достигает 20%.

Заметил интересную деталь: их пиломатериалы реже покрываются синевой при хранении. Видимо, сказывается низкая влажность в регионе переработки — в Хэцзэ средняя влажность воздуха около 65%, против 80% в приморских зонах.

Транспортная логистика у них продумана — отгружают в контейнерах с влажностью 10-12%, что для павловнии идеально. Но важно требовать сертификат камерной сушки: однажды получили партию с остаточной влажностью 18%, пришлось досушивать на объекте.

Практические кейсы использования

На объекте в Ростове применяли павловниевые доски для криволинейной опалубки. Гнули по шаблону после пропарки — держали форму лучше, чем фанера, и не расслаивались по кромкам.

Для перекрытий использовали сращенные плиты толщиной 30 мм. Технолог из Дунмин Цинфа советовал брать длину на 10% больше пролета — оказалось, это не перестраховка, а учет упругой деформации. После демонтажа 90% досок пошли на второстепенные конструкции.

Неудачный опыт тоже был: пытались использовать обрезки для временных лесов. Павловния не выдержала точечной нагрузки от металлических подпятников — появились вмятины. Вывод: для несущих элементов нужны породы плотнее.

Перспективы материала в специфичных условиях

Сейчас экспериментируем с пропиткой павловниевых плит полимерными составами. Первые тесты показывают, что при сохранении паропроницаемости можно добиться влагостойкости как у лиственницы. Но пока это дороже на 25%.

Для монолитных работ с подогревом бетона павловния ведет себя неожиданно хорошо — не трескается при тепловом расширении. Но нужны стяжки через каждые 40 см, иначе пласт выгибается.

Коллеги из Казани пробовали комбинировать павловнию с березовой фанерой — получается оптимально по цене и жесткости. Но такой 'пирог' требует точной подгонки, проще работать с цельными плитами от проверенных поставщиков.

Что важно проверять при заказе

Первое — сортность. У ООО Дунмин Цинфа есть градация A/B/C, где C-сорт иногда превосходит B-сорт других производителей. Просите фото партии перед отгрузкой.

Второе — упаковка. Они используют стретч-пленку с микроперфорацией, это предотвращает конденсат при перепадах температур. Если пленка без перфорации — возможны пятна влаги.

Третье — поперечные трещины. Допустимы только на торцах и длиной не более 1/5 ширины. В их условиях поставки это соблюдается строго, но при самостоятельной транспортировке бывают сколы.

Выводы для практиков

Павловния для направляющих — не универсальное решение, но для 70% типовых монолитных работ подходит идеально. Главное — не гнаться за дешевизной и выбирать поставщиков с полным циклом контроля качества.

Их производство в округе Дунмин заслуживает доверия именно из-за подхода к селекции сырья. Видно, что работают не на объем, а на повторные заказы — это чувствуется в мелочах: от сортировки до логистики.

Сейчас пробуем их новую разработку — плиты с торцевой гидроизоляцией. Если покажут себя хорошо в зимнем цикле, будет прорыв для открытых складов. Но это уже тема для следующего отчета.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Цена завода-изготовителя в Китае, размер древесины павловнии по индивидуальному заказу

Цена завода-изготовителя в Китае, размер древесины павловнии по индивидуальному заказу -

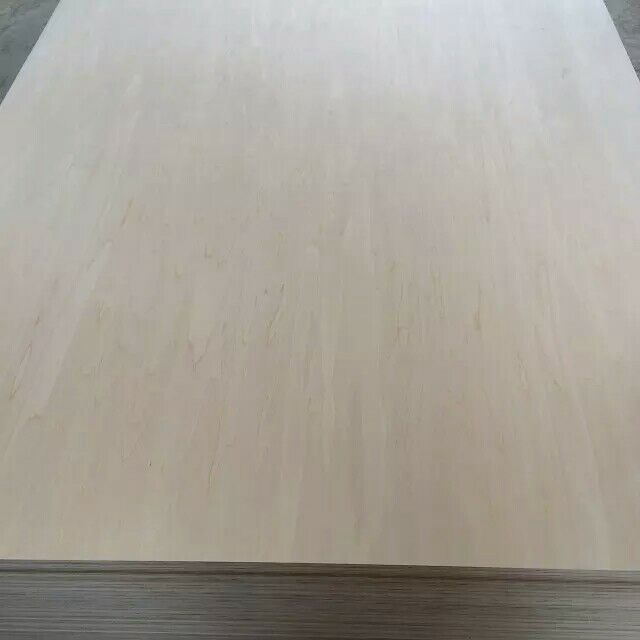

Фанера влагостойкая для строительства и мебели (18 мм)

Фанера влагостойкая для строительства и мебели (18 мм) -

Шкатулка для украшений в спальне, винтажный рабочий стол, ожерелье, кольцо для ушей

Шкатулка для украшений в спальне, винтажный рабочий стол, ожерелье, кольцо для ушей -

Многофункциональный крюк Кухонная стойка для специй ванная комната угловая стойка для хранения бытовые полки для хранения

Многофункциональный крюк Кухонная стойка для специй ванная комната угловая стойка для хранения бытовые полки для хранения -

Современная деревянная корзина для хранения яиц – домашний организатор для декора кухни, ванной комнаты и спальни

Современная деревянная корзина для хранения яиц – домашний организатор для декора кухни, ванной комнаты и спальни -

Стенная плавучая стойка с корзиной для хранения – стойка для приема твердых деревянных и металлических ванных комнат над ванной комнатой, современная открытая стеллаж для хранения с кухней, домашней отделкой гостиной

Стенная плавучая стойка с корзиной для хранения – стойка для приема твердых деревянных и металлических ванных комнат над ванной комнатой, современная открытая стеллаж для хранения с кухней, домашней отделкой гостиной -

3 комплекта винтажных / легковоспламеняющихся / деревянных / темных кофейных деревянных ящиков, с ручками, встроенные контейнеры для хранения в стиле кантри украшенная деревянная корзина, подходит для фруктов, овощей, дома, прачечной, фермерского дома, 3 размера, стеллажи корзины

3 комплекта винтажных / легковоспламеняющихся / деревянных / темных кофейных деревянных ящиков, с ручками, встроенные контейнеры для хранения в стиле кантри украшенная деревянная корзина, подходит для фруктов, овощей, дома, прачечной, фермерского дома, 3 размера, стеллажи корзины -

Белая дубовая доска плотности: предпочтительное сочетание текстуры и практичности для дома

Белая дубовая доска плотности: предпочтительное сочетание текстуры и практичности для дома -

Березовая фанера толщиной 3/3.6/9/12/15/17/18/20/21 мм для коммерческого фанерного сердечника из березы

Березовая фанера толщиной 3/3.6/9/12/15/17/18/20/21 мм для коммерческого фанерного сердечника из березы -

Вертикальный книжный шкаф, складской шкаф, лежащий на полу, многослойный шкаф в спальне, шкаф для хранения в гостиной

Вертикальный книжный шкаф, складской шкаф, лежащий на полу, многослойный шкаф в спальне, шкаф для хранения в гостиной -

Фанера хвойная для внутренних работ (6 мм)

Фанера хвойная для внутренних работ (6 мм) -

Комод из массива дерева комод с выдвижными ящиками комод из бука

Комод из массива дерева комод с выдвижными ящиками комод из бука

Связанный поиск

Связанный поиск- плиты мдф цена за лист

- стол обеденный с деревянной столешницей

- Доска павловния хоутен 500x400x25мм

- Цены на березовые фанерные листы в Китае

- плиты мдф леруа

- Мебельная доска из твердых пород дерева

- Морская фанера поставщик

- Китайские заводы по производству размеров фанеры

- покрасить мебель из мдф в домашних

- ламинированная плита мдф